Appelez nous : +212 (0)537-770-332

17.12.2019 | Des cliniques juridiques au service des migrants, des réfugiés et demandeurs d’asile existent au Maroc. L’expérience « Empowerment juridique des personnes migrantes » a, en effet, été lancée depuis 2018 par Enabel (Agence belge de développement) en partenariat avec plusieurs ministères avec pour objectif d’améliorer leur accès à leurs droits. Aujourd’hui, quatre universités marocaines sont impliquées dans ce projet visant à renforcer les capacités des étudiants dans la maîtrise des cadres juridiques relatifs à la migration et l’asile d’un côté, et de l’autre, à faciliter l’accès des populations les plus vulnérables à leurs droits.

Intervenant lors de la première rencontre nationale des clinques de droit au Maroc, organisée récemment dans la capitale du Royaume par la FSJES Rabat-Agdal et Enabel, Evelien Masschelein, représentante résidente d’Enabel au Maroc, a souligné que le projet « Empowerment juridique des personnes migrantes » est destiné aux acteurs de la société civile, cliniques juridiques, avocats, étudiants, chercheurs, professeurs, personnel des services publics, et toute entité ou personne impliquées dans l’accès aux droits. L’objectif escompté est d’assurer la compilation et la diffusion de l’information juridique relative aux droits des migrant(e)s, réfugié(e)s et demandeur(se)s d’asile ; d’assurer des actions de renforcement des compétences des acteurs pouvant faciliter l’accès aux droits des personnes (avocats, étudiants en droit, associations, personnel de justice) et d’appuyer la production de données sur la thématique.

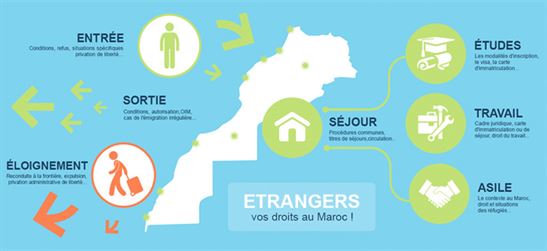

Pourtant, une question s’impose encore: qu’en est-il du droit des étrangers au Maroc, de l’enseignement de ce droit dans les universités marocaines et de la manière avec laquelle ce droit est opérationnalisé dans la pratique ?

Jean-François Durieux, expert en droit international d’asile et de la migration, a indiqué, lors de cette journée, qu’il n’existe pas de droit des étrangers au Maroc et que pareil droit n’est pas enseigné dans les facultés marocaines. Ceci d’autant plus qu’il est également fort peu pratiqué dans les tribunaux. « Mais cela ne signifie guère qu’il n’y a un vide juridique concernant les personnes migrantes et réfugiées », a-t-il précisé avant d’ajouter : «Il y a plusieurs textes juridiques qui encadrent un aspect ou l’autre de ce droit, mais cet ensemble ne constitue pas un corpus juridique complet sur les étrangers».

Contacté par Libé, Said Machak, chercheur en droit international sur la migration et l’asile, a souligné à ce propos que trois périodes distinctes marquent l’évolution historique de la justice marocaine concernant le contrôle des décisions de refoulement et d’éloignement. Selon lui, ces trois périodes ne peuvent pas être appréhendées en dehors de l’évolution du système juridique national dans ce domaine.

La première période (1956-2000) a été marquée par la domination de la Chambre administrative de la Cour suprême sur les décisions relatives aux refoulements et aux éloignements du territoire national. « Au cours de cette période, la justice administrative a entériné l’excès de zèle de l’administration dans ses décisions qui avait les pleins pouvoirs en la matière en vertu des lois en vigueur à cette époque et qui accordaient des prérogatives absolues au ministère de l’Intérieur et à la DGSN pour prendre les décisions qu’ils jugeaient adéquates concernant chaque cas de refoulement. Et du coup, la justice n’était chargée que d’en contrôler la forme, c’est-à-dire de voir si les procédures ont été respectées ou non lors de chaque opération de refoulement. En conséquence, le juge n’examinait que rarement les causes qui ont poussé l’administration à prendre ses décisions et la conformité de celles-ci avec les lois en vigueur.

La deuxième période a débuté en 2003 avec l’entrée en vigueur de la loi 02-03 qui n’a pas changé grand-chose à la situation puisqu’elle a gardé le principe du refoulement automatique notamment dans les cas d’urgence qui sont en relation avec la sécurité d’Etat ou la menace de l’ordre public. « Des notions qui demeurent vagues et dont l’interprétation est large. Et du coup, la pratique judiciaire n’a pas été modifiée en matière de contrôle des décisions de refoulement et d’éloignement. Elle a continué à contrôler seulement la forme. Mais, cela n’a pas empêché que plusieurs décisions de justice aient annulé des décisions de la DGSN et de l’Intérieur pour vice de fond », nous a expliqué Said Machak.

La troisième période a commencé en 2013 avec le lancement de la nouvelle politique de la migration et d’asile. « Au cours de ces années, on note l’annulation par la justice administrative de près de sept décisions de refoulement concernant des demandeurs d’asile qui disposaient de récépissés de dépôt de leurs dossiers. Au niveau de la justice pénale, on relève qu’il y a eu inapplication des dispositions pénales mentionnées dans cette loi. Les juges ont cherché plutôt le seuil minimal des peines (souvent de la prison avec sursis) », nous a fait savoir notre source.

Dans la pratique, Elkbir Lemseguem, avocat au barreau de Rabat, spécialiste en droit des étrangers, nous a indiqué, en marge de cette première rencontre nationale des clinques de droit au Maroc, que les juges marocains sont influencés dans leurs prises de décisions par le contexte général du pays. « Les meilleures décisions ont été prises en 2013 et cela coïncidait avec le lancement de la politique de la migration et d’asile », nous a-t-il expliqué. Et de préciser : « Mais, en règle générale, il y a des juges qui aident les étrangers notamment dans les affaires relatives à l’interdiction d’inscription de leurs enfants à l’école ou d’accès aux hôpitaux… En fait, le juge a la possibilité de faire son travail, c’est-à-dire qu’il a une autonomie de décision. La preuve est que malgré l’existence de décisions émanant des Cours d’appel, le juge de première instance ne se sent pas obligé de les prendre en compte».

Notre interlocuteur nous a également précisé que les avocats comptent beaucoup sur la justice administrative qui demeure avec les Cours d’appel, la plus rodée à l’application des droits des étrangers et qui tente de donner de bonnes réponses aux requêtes qui lui sont soumises.

Pourtant, notre source estime qu’il y a un manque d’harmonisation des décisions judiciaires. « Prenez l’exemple du tribunal de la famille à Rabat où il y a cinq juges de l’état civil qui ont, chacun, son propre avis concernant le même dossier. En effet, les juges travaillent aujourd’hui de manière isolée et sont moins informés du travail de leurs confrères », nous a-t-elle indiqué en nous expliquant que l’attitude du juge marocain est compréhensible dans un contexte marqué par le fait que les affaires et la jurisprudence concernant les étrangers n’ont commencé réellement à s’accumuler qu’à partir de 2013. « Cet état de fait trouve sa traduction dans le travail de certains juges dont les décisions démontrent bien qu’ils n’ont pas été rodés à cette tâche. Ce n’est pas le cas pour le droit civil ou immobilier où la jurisprudence remonte aux années 50. Mais, en règle générale et en comparaison avec les pays de la région, le Maroc est en avance sur ce plan ».

La formation du personnel judiciaire et l’enseignement du droit des étrangers posent également problème. Elkbir Lemseguem nous a indiqué à ce propos que peu d’avocats marocains pratiquent ce droit tout en précisant que les ateliers de formation en la matière révèlent l’ampleur de la méconnaissance de ce sujet par plusieurs acteurs.

Pour sa part, Said Machak a observé que la formation en droit dans les universités du Royaume souffre d’une rupture entre les filières des droits privé et public. « Il y a une contradiction entre la formation des étudiants et les débouchés de celle-ci. En effet, on note que les étudiants en droit privé qui travaillent dans le secteur de la justice ne sont pas formés en droits de l’Homme et en droit international qui sont en relation avec le droit des étrangers. Une branche du droit qu’on enseigne aux étudiants en droit public qui s’orientent vers d’autres métiers que celui de la justice. Autre contradiction et non des moindres, les contentieux relatifs à la famille, à l’emploi… ne sont pas dispensés aux étudiants en droit public mais à ceux qui suivent des cursus de droit privé », nous a-t-il précisé.

Néanmoins, Elkbir Lemseguem a noté que l’accès à la justice pour les étrangers demeure conditionné par leur statut financier et social. Selon lui, ceux qui ont les moyens ont un accès plus facile à la justice. Une situation qui prive les plus vulnérables d’accéder à celle-ci alors que cet accès au droit est légalement garanti.